- ホーム

- 日々のご供養

日々のご供養

お寺への御参りの仕方は?

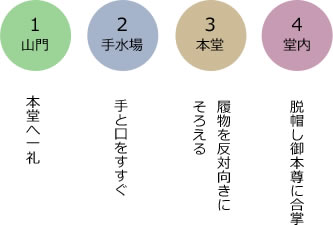

- 山門を入った辺りで、本堂に向かい合掌礼拝。境内にあるお地蔵さんや祖師像(光林寺では一遍上人像)等にも同様に手を合わせましょう。

- 手水鉢があれば、手を洗い口をすすいで清めましょう。

- 本堂(玄関)に入る際は、履物を反対向きに揃えましょう。

- 堂内は脱帽し、御本尊に向かって心静かに手を合わせましょう。お参りの人がいる時は、大きな声での私語を慎みましょう。

- 堂内では禁煙、指定の場所で! もちろんポイ捨ては厳禁です。飲食についても場所をわきまえましょう。

お焼香の仕方(お線香のあげ方)は?

お焼香又はお線香をあげるのは、仏様や亡くなられた方に対して、お香を焚き心と体の穢れを取り除き、清浄な気持ちでお参りする作法です

- 基本的には左手に数珠を持ち、右手で香を焚きます。(線香をあげる)右手の親指、人差指中指の三本で抹香をつまみ、軽く押し頂いて(心を込めて)香炉に落とします。

- 袈裟(在家用の輪袈裟等)をお持ちであればかけるのが正式です。

- 回数は宗派によりさまざまですが、基本的には一人又は少人数でゆっくり拝む場合は、三回(三本)、葬儀や法事等多人数の場合は一回(一本)と思っていいでしょう。お焼香後、一歩脇に避けて次の方にゆずり、それからゆっくりご冥福をお念じ下さい。

- 時宗の場合はお線香は立てますが、宗派によっては横にする場合もあります。いずれにしても心静かに、心を込めて拝む…ということが大事であることは言うまでもありません。

- お焼香には、立焼香・座焼香・回し焼香の3パターンがあります。どの場合でも合掌礼拝→焼香→合掌礼拝となります。ご遺族や導師の前での礼拝も忘れないで下さい。

- お線香をあげる時には、後の人のことも考えて奥の方から立てましょう。火を消す時は左手で扇いで消して下さい。決して息を吹きかけて消すようなことはしないこと。

お数珠は何のために?

- お葬式やご法事、お墓参りなど、数珠は必ず手にする最も身近な仏具といえます。珠数・念珠、結婚式で使うものは寿珠とも書きます。

- 仏様を拝む時、お経や念仏を唱える時、これを持って手を合わせれば、煩悩が消滅して功徳が得られると言われています。

- 珠の数は正式には108個で、煩悩の数と言われています。一般的にはその半数の54、1/3の36、1/4の27等が用いられることが多いです。

- 形は宗派によってさまざまで、時宗は浄土宗と同じ「輪違い数珠」です。これはお念仏の数を数えるためにも使われたものです。

- 素材は大きく分けると、石と木、木の実があります。特にも菩提樹は、お釈迦様がその下で悟りを開かれたということで、その実でつくられた数珠は昔から尊ばれています。特に宗派による決まりはありませんので、好みのものをお選び下さい。